高齢社会の日本で避けて通れない話題の一つとして「介護」があります。介護はいったいどれくらいの年齢から必要となるのか、誰が介護を行うのか、1日の内どれくらいの時間介護が必要となるのかといったことについて統計データから紹介します。

どんな保険が必要か、いくらの保障が必要なのか分からない方へ

簡単な質問に答えるだけで、あなたに必要な備えと保障金額がすぐにわかります。

最短1分、無料でご利用可能ですので、ぜひお試しください!

\自分に必要な保障がわかる!/

介護が必要となる年齢は?

厚生労働省の「令和6年度 介護給付費等実態統計の概況(令和6年5月審査分~令和7年4月審査分)」によると、65歳以上における性・年齢階級別の人口に占める介護保険の介護予防サービス及び介護サービスの受給者の割合は以下の通りです。

| 65~69歳 | 70~74歳 | 75~79歳 | 80~84歳 | 85~89歳 | 90~94歳 | 95歳以上 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 男性 | 2.4% | 4.5% | 7.8% | 15.1% | 28.8% | 46.8% | 67.2% |

| 女性 | 1.8% | 3.9% | 8.6% | 21.4% | 42.8% | 64.9% | 85.3% |

※性・年齢階級別人口に占める受給者割合(%) = 性・年齢階級別受給者数/性・年齢階級別人口×100

人口は、総務省統計局「人口推計 令和6年10月1日現在(確定値)」の総人口を使用した。

出典:厚生労働省「令和6年度 介護給付費等実態統計の概況(令和6年5月審査分~令和7年4月審査分)」

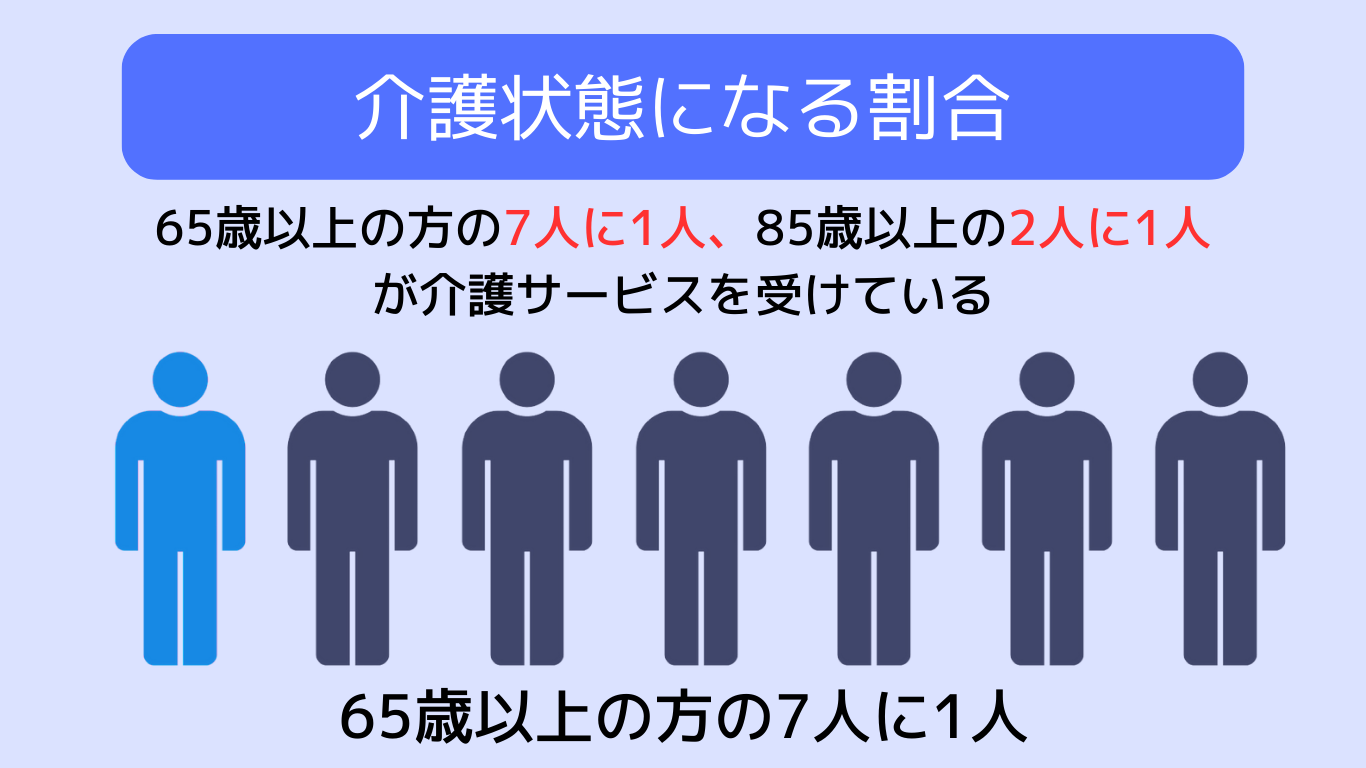

各年齢階級の受給者数の合計と人口から計算すると、65歳以上の方の7人に1人、85歳以上の人で2人に1人が介護サービスを受けていることになります。早ければ60代からでも介護が必要となり、70代後半から80代で多くの人が介護が必要となっていることが分かります。90代では半数以上の多くの人が介護が必要な状態となります。

介護は誰が行う?

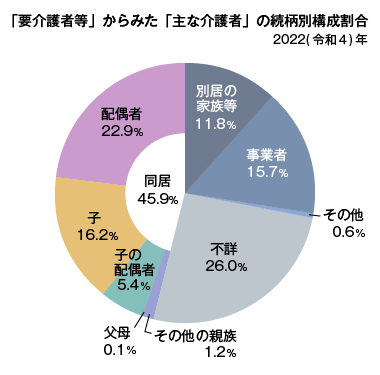

厚生労働省「2022年 国民生活基礎調査の概況」によると、主な介護者は要介護者と「同居」が45.9%で最も多く、次いで「別居の家族等」が11.8%、事業者が15.7%となっています。

「同居」の主な介護者の要介護者等との続柄を見ると、「配偶者」が22.9%で最も多く、次いで「子」が16.2%、「子の配偶者」が5.4%、「父母」が0.1%、「その他の親族」が1.2%となっています。

また、同居の主な介護者と要介護者等の組み合わせを年齢階級別にみると、要介護者等が「70~79歳」の場合では、介護している人も「70~79歳」の割合が最も多く、配偶者が介護を行っていることがうかがえます。要介護者等が「80~89歳」の場合では、「50~59歳」の人が介護をしている割合が最も多く、子供や子供の配偶者による介護が多くなっています。

| 同居の主な介護者 | 要介護者等 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 総数 | 40~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | |

| 40歳未満 | 1.5% | 7.3% | 6.8% | 1.4% | 0.7% | 1.4% |

| 40~49歳 | 5.3% | 12.2% | 1.3% | 8.0% | 5.0% | 3.1% |

| 50~59歳 | 17.2% | 41.0% | 0.8% | 5.9% | 26.0% | 11.5% |

| 60~69歳 | 29.1% | 33.4% | 62.0% | 15.3% | 19.1% | 54.4% |

| 70~79歳 | 28.5% | 4.6% | 27.8% | 60.8% | 18.7% | 18.8% |

| 80歳以上 | 18.4% | 1.5% | 1.2% | 8.7% | 10.7% | 10.7% |

出典:厚生労働省「2022年 国民生活基礎調査の概況」

どれだけの時間、介護が必要?

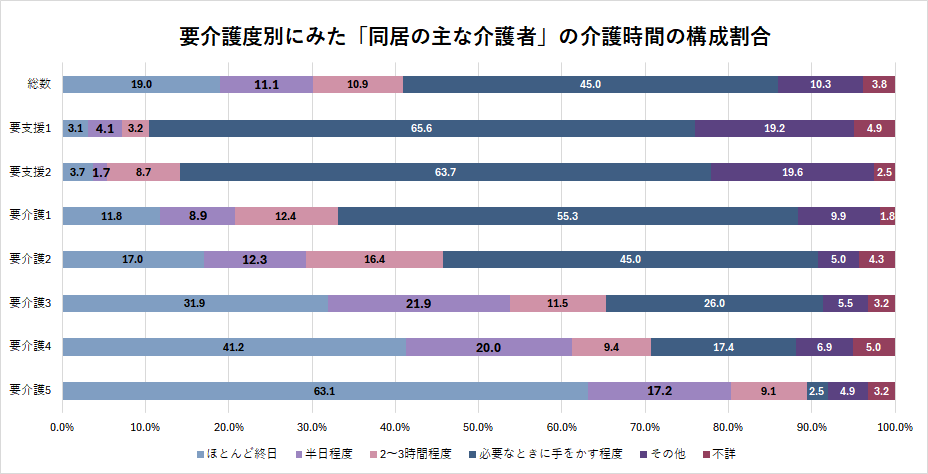

施設ではなく在宅で介護を行う場合、同居の家族はどれくらいの時間介護が必要となるのでしょうか。同じく、厚生労働省の「2022年 国民生活基礎調査の概況」より紹介します。

同居の主な介護者の介護時間がどれだけかは介護を必要とする人の要介護度によって変わってきます。「要支援1」から「要介護2」までは「必要なときに手をかす程度」が半数以上ですが、「要介護3」以上では「ほとんど終日」が最も多くなっており、最も重い「要介護5」では半数以上が「ほとんど終日」の介護が必要となっています。

2022(令和4)年

また、介護を行う期間についても生命保険文化センターの2024(令和6)年度「生命保険に関する全国実態調査」によるデータから紹介します。同調査の中で過去3年間に家族や親族の介護の経験がある人に介護を始めてからの期間を尋ねています。その結果は、介護を始めてからの期間(介護中の場合は経過期間)の平均が55.0か月(4年7カ月)で、分布では4~10年未満が27.9%と最も多く、次いで2~3年未満(16.5%)、1~2年未満(15.0%)、10年以上(14.8%)の介護期間という結果となっています。2019年の健康寿命と平均寿命の差は男性が9歳ほど、女性が13歳ほどであることも考えると、ある程度長期間の介護が必要となるケースも考えておいた方がよいでしょう。

| 6か月未満 | 6か月~1年未満 | 1~2年未満 | 2~3年未満 | 3~4年未満 | 4~10年未満 | 10年以上 | 不明 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 6.1% | 6.9% | 15.0% | 16.5% | 11.6% | 27.9% | 14.8% | 1.3% |

平均:55.0か月

出典:生命保険文化センター「2024(令和6)年度『生命保険に関する全国実態調査』」

▼一括資料請求で保険会社を比較するワケ

▼一括資料請求で保険会社を比較するワケ

- ネットで簡単に資料請求!時間がない方にピッタリ

- 各社保障が違う商品から自分に合った保険を選べる

- 大切な資料を手元に残せる

介護の備えとして民間の介護保険も考えよう

介護は早ければ60代からでも必要となり、70代後半から80代となると介護が必要となる人も多くなります。そして、実態として介護を行うのは同居の家族というケースが多数を占めています。

長期間の介護ともなると金銭的にも負担が大きくなることが予想されます。生命保険文化センターの生命保険文化センター「2024(令和6)年度『生命保険に関する全国実態調査』」によると、介護の一時費用の平均は47万円、月々かかる費用の平均は9.0万円、介護期間の平均は55.0か月です。ここから単純計算すると、介護を通して全体で約540万円かかることになります。

こうした費用負担に貯蓄だけでは耐えられそうにない、金銭的な余裕を持っておきたいという人は民間の介護保険も検討してみましょう。保険金の支払条件や支払方法は保険商品にもよりますが、介護が必要となった時に一時金や年金などの形式で保険金を受け取ることができます。公的介護保険のような現物給付ではなく現金給付であることがポイントです。介護の備えとしてまずは民間の介護保険の資料請求から始めてみてはいかがでしょうか。

-

著者情報

堀田 健太

東京大学経済学部金融学科を卒業後、2015年にSBIホールディングス株式会社に入社、インズウェブ事業部に配属。以後、一貫して保険に関する業務にかかわる。年間で100本近くの保険に関するコンテンツを制作中。